フェンス

目隠しフェンスの効果と選び方

茨城県で外構工事を手がけるリバーガーデンです。

プライバシーに関するお悩みとしてよく挙がるのが、「外からの視線が気になる」「庭でくつろぎたいけれど、通行人に見えるのでは」といったご相談です。

このような場合、適切なフェンスを選ぶことで、暮らしの快適さは大きく変わります。

今回の記事では、茨城県で外構工事を請け負っているリバーガーデンが、目隠しフェンスの役割や素材ごとの違い、設置時の注意点など、知っておきたい情報をわかりやすくまとめました。

目次

目隠しフェンスの3つの効果

目隠しフェンスを設置することにより、視線を遮るだけでなく、日常のプライバシーを守り、安心して生活できる環境を作ってくれます。

| 効果 | 内容 | 補足説明 |

|---|---|---|

| プライバシーの確保 | 隣家や通行人からの視線を遮る | 室内や庭でのくつろぎ時間を守る |

| 防犯性の向上 | 死角を減らし不審者の侵入を抑止 | フェンスの設計と照明の組み合わせが効果的 |

| 景観の調整 | エクステリアの統一感を演出 | 外壁・門柱・植栽と調和するデザインが重要 |

プライバシーの確保

目隠しフェンスの主な役割は、家のまわりに視界のバリアをつくることです。

外からの視線をしっかりと遮ることで、室内や庭のプライベートな空間が保たれ、安心してくつろぐことができます。茨城県の住宅街のように、住宅が隣接する環境では特に重要です。

防犯性の向上

フェンスを設けることで外部からの侵入経路を限定でき、死角の少ない設計をすれば防犯対策になります。

照明との組み合わせで視認性が高まり、不審者を近づけにくくする抑止効果が生まれるのです。

景観調整

建物の外観と調和するデザインのフェンスは、エクステリア全体の完成度を高めます。

素材や色を揃えることで統一感が生まれ、住まい全体が洗練された印象になるでしょう。見た目にも満足感のある空間づくりが可能です。

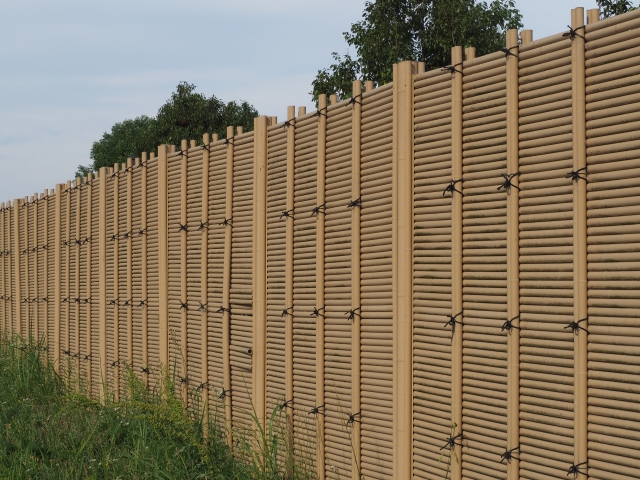

目隠しフェンスに使われる主な素材と特徴

目隠しフェンスは素材によって見た目や機能、メンテナンスのしやすさが変わってきます。代表的な素材とその特徴を整理しました。

| 素材タイプ | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| アルミ・樹脂製 | 色あせ・腐食に強く、メンテナンスが容易 | デザインが豊富で長持ち | 一部製品は高温下で変形することがある |

| 天然木 | 自然な風合いが魅力 | ナチュラルで柔らかい印象 | 定期的な塗装やメンテナンスが必要 |

| スチール・アイアン | 装飾性が高く重厚感のあるデザインが可能 | 高級感の演出に適している | 錆や塗装の劣化に注意が必要 |

それぞれの素材には異なる魅力があり、どの要素を重視するかによって選び方が変わります。

アルミ・樹脂製:耐久性とメンテナンス性で人気

アルミや樹脂を使ったフェンスは、軽量ですが非常に耐久性が高く、風雨にさらされる屋外で長期間使用できます。

最近では、木目調のリアルなデザインが増えており、ナチュラルな見た目で、腐食や色あせへの強さも確保できます。

メンテナンスは、定期的な洗浄程度で済むので、忙しい方や手間をかけたくない家庭にとっては大きなメリットです。

天然木:木の風合いを取り入れたい方向け

天然木を使ったフェンスは、周囲の植栽や庭とよく馴染み、やさしい印象を演出できます。

特に和風やナチュラルモダンな住宅には相性が良く、自然素材ならではの経年変化が楽しめます。

一方で、木材は紫外線や雨に弱いため、定期的な防腐処理や塗装が欠かせません。

スチール・アイアン:デザイン重視派に好まれる素材

重厚でクラシックなデザインを求める方には、スチールやアイアン製のフェンスがおすすめです。

ゆるやかな曲線や、ロートアイアンのような手づくり感のあるデザインは、洋風の家や上品な雰囲気の外構によくなじみます。

ただし、塗装の劣化やサビが発生しやすい素材なので、定期的なメンテナンスが必要です。

フェンスの高さ・位置の決め方

目隠しフェンスの効果を最大限に発揮するには、高さや設置位置を丁寧に計画することが重要です。

| 使用目的 | 推奨の高さ | 配置の考え方 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 隣家との目隠し | 約1.6〜1.8m | 境界線に沿って設置 | 圧迫感を抑える工夫が必要 |

| 道路からの視線遮断 | 約1.8〜2.0m | 道路側の境界に配置 | 高低差を考慮すること |

| テラス・ウッドデッキの囲い | 約1.2〜1.6m | デッキの手前にセット | 座った視点を基準に設計 |

| 通風と採光が必要な場合 | 約1.4〜1.6m | 一部開口を持たせる | 完全遮蔽しすぎない工夫 |

設置する目的や場所によって、必要な高さや配置の工夫は変わります。それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

隣家との目隠し

隣家との距離が近い住宅では、視線が気になりやすく、1.6〜1.8mの高さが標準的です。

境界線ギリギリではなく、少し内側に設置することで圧迫感を軽減できます。素材や隙間の幅で見え方に差が出るでしょう。

道路からの視線遮断

通行人や車の視線を遮るには、1.8〜2.0m程度の高さが安心です。ただし、道路との高低差によっては実際の見え方が違ってくるため、現地での視線確認が欠かせません。

植栽と組み合わせるのも効果的です。

テラス・ウッドデッキの囲い

屋外で過ごす時間を快適にするには、座ったときの目線を遮る1.2〜1.6mの高さが目安です。

手すりのように低めに設置することで開放感を作ることができます。視線の向きや使い方をふまえて配置を工夫しましょう。

通風と採光が必要な場合

通風や採光を確保したい場所には、1.4〜1.6m程度の高さで、適度な隙間やルーバー型のデザインがおすすめです。

視線をほどよく遮りながら、光や風が通る余裕をもたせることで、プライバシーと快適さをバランスよく保てます。

フェンスの形状やデザインの種類

目隠しフェンスは高さや素材だけでなく、形状によってその機能や見た目が大きく違ってきます。

| 形状タイプ | 特徴 | 向いている用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ルーバー型 | 斜めの板で視線を遮りつつ通風性あり | プライバシーと風通しを両立したい場合 | 外から角度によっては見えることがある |

| パネル型 | 隙間がない板張り構造で完全目隠し | 強い目隠し効果が必要な場所 | 圧迫感や通風性に配慮が必要 |

| 縦格子型 | 縦方向に細い柱を並べた開放的な形状 | 軽い目隠しとデザイン性を両立 | 視線は完全には遮れない |

敷地の条件や住宅の外観に合わせて形状を選ぶことで、快適さや防犯性、通風性など目的に応じた効果をしっかり発揮させることができます。

ルーバー型フェンスの特長と使いどころ

ルーバー型フェンスは、斜めに配置された羽板が視線を遮る一方で、風や光は通す設計になっており、機能性の高いフェンスです。

この形状は、風通しを確保したいテラスや洗濯物スペース、または通行量の多い道路側の目隠しに適しています。

製品によって羽板の角度や間隔が調整できるものがあり、遮蔽度合いを細かく設定したい方には最適です。

パネル型・縦格子型との比較

パネル型フェンスは、隙間のない板材を連続して設置する形状で、目隠し効果は非常に高く、屋外からの視線を完全に遮断できます。

ただし、通風や採光がしにくくなるため、南面など日当たりを確保したい場所では注意が必要です。

風圧に強い反面、高さがあると強風の影響を受けやすくなり、構造的な補強が必要になるケースがあります。

エクステリア全体との調和を考える

目隠しフェンスは単体で目立つ存在だからこそ、門柱や外壁、植栽のエクステリア全体との統一感が欠かせません。

| エクステリア要素 | フェンスとの連動の考え方 | デザイン上のポイント |

|---|---|---|

| 外壁・建物本体 | 色味や質感を合わせる | 同系色・同素材で統一感 |

| 門柱・門まわり | 素材やラインを揃える | デザインの始まりとして連続性を意識 |

| 植栽・庭 | 視線の遮り方と高さを調整 | グリーンとのコントラストを活かす |

| アプローチ・舗装 | 動線との関係性を考慮 | 足元との一体感を演出 |

フェンスは機能面だけでなく、エクステリアの印象を大きく変える要素です。

ここでは、素材・配置・動線の視点から、調和の取り方を具体的にご紹介します。

外壁・建物本体

フェンスの色や質感を建物外壁と合わせることで、全体に統一感が生まれます。

たとえば、ベージュ系の外壁には木調や同系色のフェンスが自然に馴染み、違和感のない外観に仕上がります。素材のツヤ感やマット感も要チェックです。

門柱・門まわり

門柱とフェンスを同じ素材やデザインのラインでつなぐと、エクステリアに一体感が出ます。

門柱がタイル貼りならフェンスに同系統の色や素材を取り入れると、訪れた人に上品で計画的な印象を与えることができます。

植栽・庭

フェンスは植栽の背景として機能するので、色や高さを調整してバランスを取るのがポイントです。

明るい木調フェンスならグリーンとのコントラストが映え、低木や高木との組み合わせで奥行きのある空間になります。

アプローチ・舗装

アプローチや舗装ラインとフェンスを連動させることで、動線の自然さと視覚的なつながりが生まれます。

たとえば、玄関からフェンスまで同じ高さ・直線的な配置にすることで、空間に一体感と落ち着きが感じられるでしょう。

茨城県での目隠しフェンスの設置に関する注意点

目隠しフェンスは、見た目や機能だけでなく、法規制や近隣との関係に配慮した設計・施工が求められます。

| 注意点の種類 | 内容 | 対応のポイント |

|---|---|---|

| 境界線の確認 | フェンスが敷地を越えていないか確認 | 境界杭や測量結果をもとに配置を調整 |

| 近隣配慮 | 高さやデザインによる圧迫感に注意 | 工事前にあいさつや説明が望ましい |

| 高さ制限 | 自治体の条例や建築基準法に準拠 | 2.2m以上は確認申請が必要な場合あり |

| 風圧・構造強度 | 強風による転倒や変形リスク | 支柱間隔や基礎の強度設計を強化 |

フェンスの設置には、見落としがちなリスクやトラブルの芽があります。

具体的にどのような点に注意すべきかを深掘りしていきましょう。

境界線の確認と近隣配慮

フェンスは敷地のいちばん外の境界部分に設置することが多いため、まず最初に確認すべきは土地の境界線です。

また、目隠しフェンスは高さやボリュームが出やすいので、近隣の住民に圧迫感を与えることがあります。

工事の前にはひと声かけておく、必要であれば配置図を見せて説明するなどの配慮があると、トラブルの防止につながります。

高さ制限・風圧の設計上の注意

目隠しフェンスの高さに明確な法的制限は設けられていませんが、高さが2.2mを超えると構造物として建築基準法の適用対象になるケースがあります。

その場合、確認申請や構造計算が必要となり、一般的な住宅用外構としては扱えません。

茨城県でも特に海風や季節風の影響を受けやすい地域では、強風に耐えられるような構造設計が重要です。

まとめ:茨城県での暮らしに合ったフェンスを選ぶ

目隠しフェンスは、視線を遮るだけでなく、暮らしの快適さや見た目に関わる大切な外構アイテムです。

素材や形、高さや位置の違いで、フェンスの効果は大きく変わります。プライバシー・防犯性・全体の調和、それぞれの視点から住まいに合った選び方をすることが大切です。

茨城県は地域ごとに気候が違うため、環境に合った設計の工夫も欠かせません。

リバーガーデンでは、土地の特性や建物のスタイルをふまえた、フェンス計画のご提案が可能です。

「何を選べばいいか分からない」「うちの敷地に合うフェンスを知りたい」といったご相談も歓迎しています。現地調査やお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。